Dados é uma das principais e mais longevas publicações nas ciências sociais no Brasil. Criada em 1966, divulga trabalhos inéditos e inovadores, oriundos de pesquisa acadêmica, de autores brasileiros e estrangeiros. Editada pelo IESP-UERJ, é seu objetivo conciliar o rigor científico e a excelência acadêmica com ênfase no debate público a partir da análise de questões substantivas da sociedade e da política.

“Depois que uma pessoa morre… eles não se importam se é ‘ele’ ou ‘ela’”[2]

Em 20 de abril deste ano, data que nos parece tão distante, principalmente porque agora contabilizamos dias através da quantidade de óbitos, a Coalizão Negra por Direitos exigiu que a Prefeitura de São Paulo disponibilizasse estatísticas sobre o novo coronavírus com recortes de raça e gênero. Naquele momento, o Brasil somava 2.462 mortos e 38.654 contaminados pela Covid-19. Com base na Lei de Acesso à Informação, o documento da Coalizão, assinado por 150 instituições, alegava que esses dados eram imprescindíveis para o entendimento de quais grupos sociais seriam os mais afetados em consequência da atual pandemia.

Hoje, 17.983 mortos e 271.885 contaminados depois[1], lembro-me das minhas idas ao National Ebola Response Centre (NERC), no ano de 2015, durante meu trabalho de campo na Serra Leoa, país do Oeste Africano, que atravessava uma epidemia de ebola. Andava às voltas com a “falta”. Eu que nunca havia sido metodologicamente norteada por dados numéricos, talvez por ser uma antropóloga de longos campos em comunidades pequenas e muito mais interessada nos modos de viver e morrer das pessoas, intriguei-me não pelos informes que mostravam a maior mortandade de mulheres, mas sim pela “falta”. Caso, durante a epidemia do ebola dos anos 2013-2016, as estatísticas tivessem detalhado gênero, faixa etária e classe social dos mais atingidos, eu certamente não teria me voltado para os números, ou melhor, para a escassez deles.

Existiam as estatísticas, mas nada comparado aos depoimentos relatados pela própria população serra-leonense. Desta forma, passei a acompanhar com frequência o site da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, apesar dos relatórios serem diários, na maioria das vezes apresentavam excessos de lacunas e falta de dados sobre gênero e faixa etária – jamais encontrei qualquer menção à classe social. Porém, não faltavam os números amalgamados e homogeneizadores de mortos e contaminados como se fossem todos desprovidos de marcadores sociais de diferença. A única certeza era a de que se tratava de uma maioria de pessoas negras na medida em que a Serra Leoa é um país de maioria negra. Os doentes e enterrados ali eram, de modo geral, negros serra-leonenses, visto que agentes de saúde brancos estrangeiros quando enfermos ou falecidos eram encaminhados para seus países de origem.

No entanto, durante uma crise de saúde pública, como a epidemia do ebola na Serra Leoa ou a pandemia do novo coronavírus, dados sobre gênero, classe, raça e faixa etária são indispensáveis para auxiliar a arquitetura de políticas públicas emergenciais. A ausência dessas informações pode nos dar a impressão equivocada que as viroses e doenças são “democráticas”, ameaçando e afetando a todos da mesma maneira. Creio que nós, membros da sociedade civil brasileira, em tempos de disseminação da Covid-19, não deveríamos nos assegurar que caixões estivessem ou não vazios de corpos, ao contrário, deveríamos exigir que mortos e contaminados se materializassem em estatísticas detalhadas.

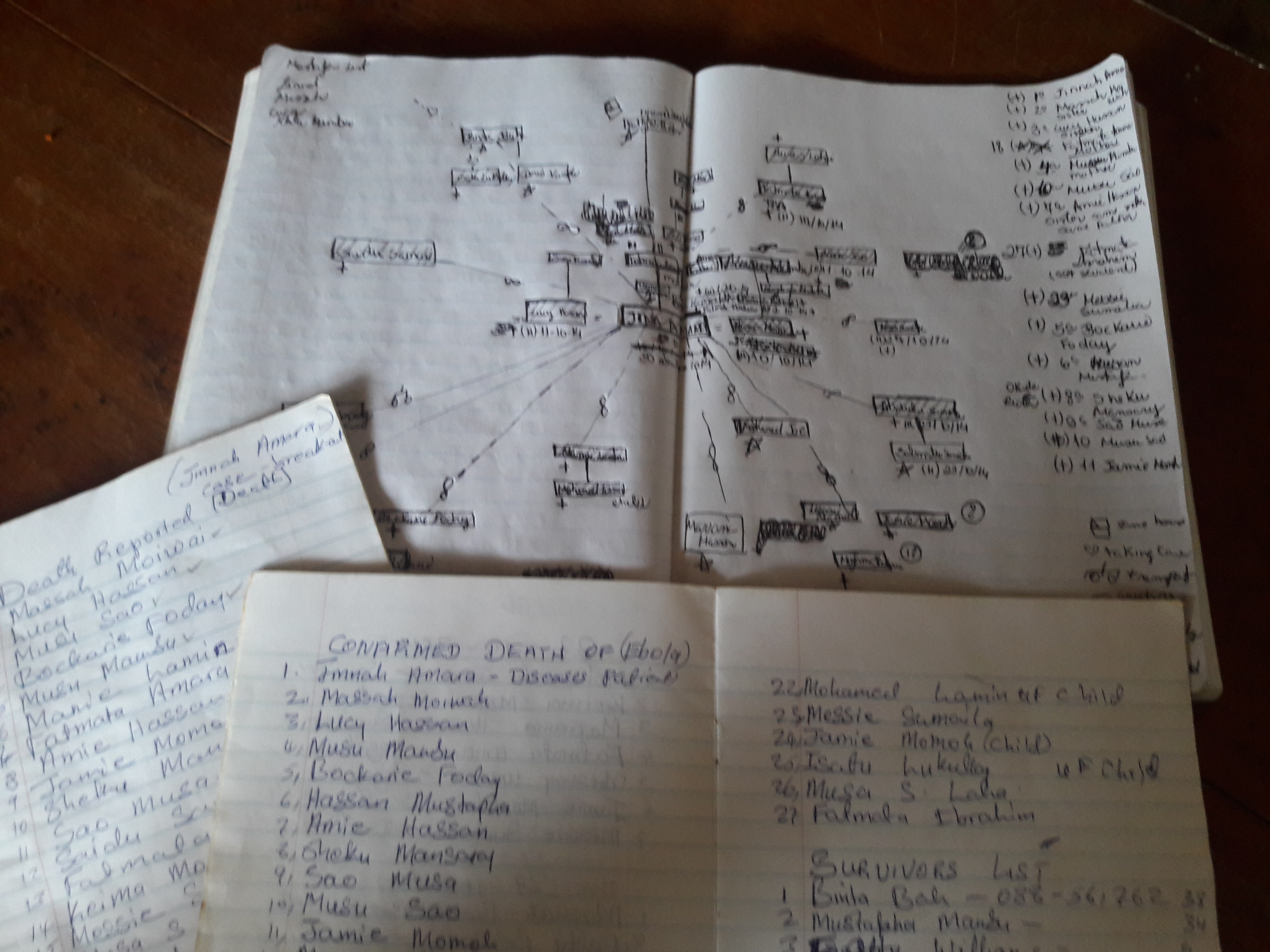

Na Serra Leoa, em 2014, ano do pico da epidemia do ebola, os primeiros túmulos, encontrados nos chamados “cemitérios do ebola”, não tinham nome e os números de mortos não tinham gênero, o que era uma discrepância com o fato relevante da maior percepção de mortandade de mulheres, em relação ao falecimento de homens, de acordo com a população local. Assim como no Brasil neste momento, na Serra Leoa, no ano de 2014, morriam-se tantas pessoas ao mesmo tempo que foram necessárias a abertura de uma imensa quantidade de covas, tantas que, em 2017, muitas delas, que não foram usadas para os mortos do ebola, já estavam prontas para receberem os corpos do grande deslizamento de terra, que matou mais de 600 pessoas, ocorrido na cidade de Freetown, no período das chuvas.

Certa vez, ao constatar minha angústia em relação à falta de cuidado com os dados de gênero no que tangia às estatísticas da epidemia do ebola, Aisha Fofana Ibrahim, professora da Universidade de Serra Leoa e minha supervisora de pesquisa, me disse “depois que uma pessoa morre… eles não se importam se é ‘ele’ ou ‘ela’”. Para Ibrahim, especialista na área dos estudos de gênero, era gritante o descaso em relação à coleta e produção deste tipo de informação. No Brasil, por sua vez, país que se divide predominantemente entre brancos e negros e cujo o último grupo é majoritário na população, a afirmação reverbera ainda mais em relação à questão racial. Para além de faixa etária/grupo de risco, sabemos que toda crise de saúde pública tem raça, gênero e classe social.

Covas abertas no “Cemitério do Ebola”. Acervo Pessoal, Waterloo, Serra Leoa, 2017.

“Eu não acredito em dados!”[3]

Em 2017, mais de um ano e meio após o fim da epidemia do ebola, retornei ao campo no país africano. Tão logo coloquei os pés na capital da Serra Leoa, Freetown, encaminhei-me para o órgão nacional de resposta ao ebola, o NERC. Tinha a expectativa de encontrar uma maior quantidade de estatísticas de gênero relativas à doença, pois esperava que o tempo tivesse sido suficiente para acumular informações mais densas do que aquelas encontrados no site da OMS e do próprio NERC. Logo na entrada do prédio, percebi que muita coisa mudara, não havia mais movimento de cientistas e de soldados do exército. Em frente à portaria, três homens conversavam para gastar o tempo tedioso de “guardar” um edifício que não mais tinha função. Fui informada que os computadores e dados do NERC estavam sendo encaminhados para Njala University e lá seriam expostos no Ebola Museum.

Através de amigos que estudavam saúde pública em Njala, soube que o museu estava fechado e que não havia nada dentro da casa destinada a ele. Talvez, outro tipo de pesquisador daria por findada a busca, porém, como antropóloga, essa escolha não me parecia possível. Tomei sozinha um ônibus para um lugar em que nunca havia estado, percorri sete horas cruzando o país em um transporte apertado e barulhento, já desfeita das expectativas de encontrar qualquer elaboração sofisticada de dados da epidemia. Naquela altura, o que me movia não era mais saber se as estatísticas existiam, mas o que restava em Njala que justificava a permanência de um prédio vazio durante tanto tempo. Vazio, mas à espera de algo.

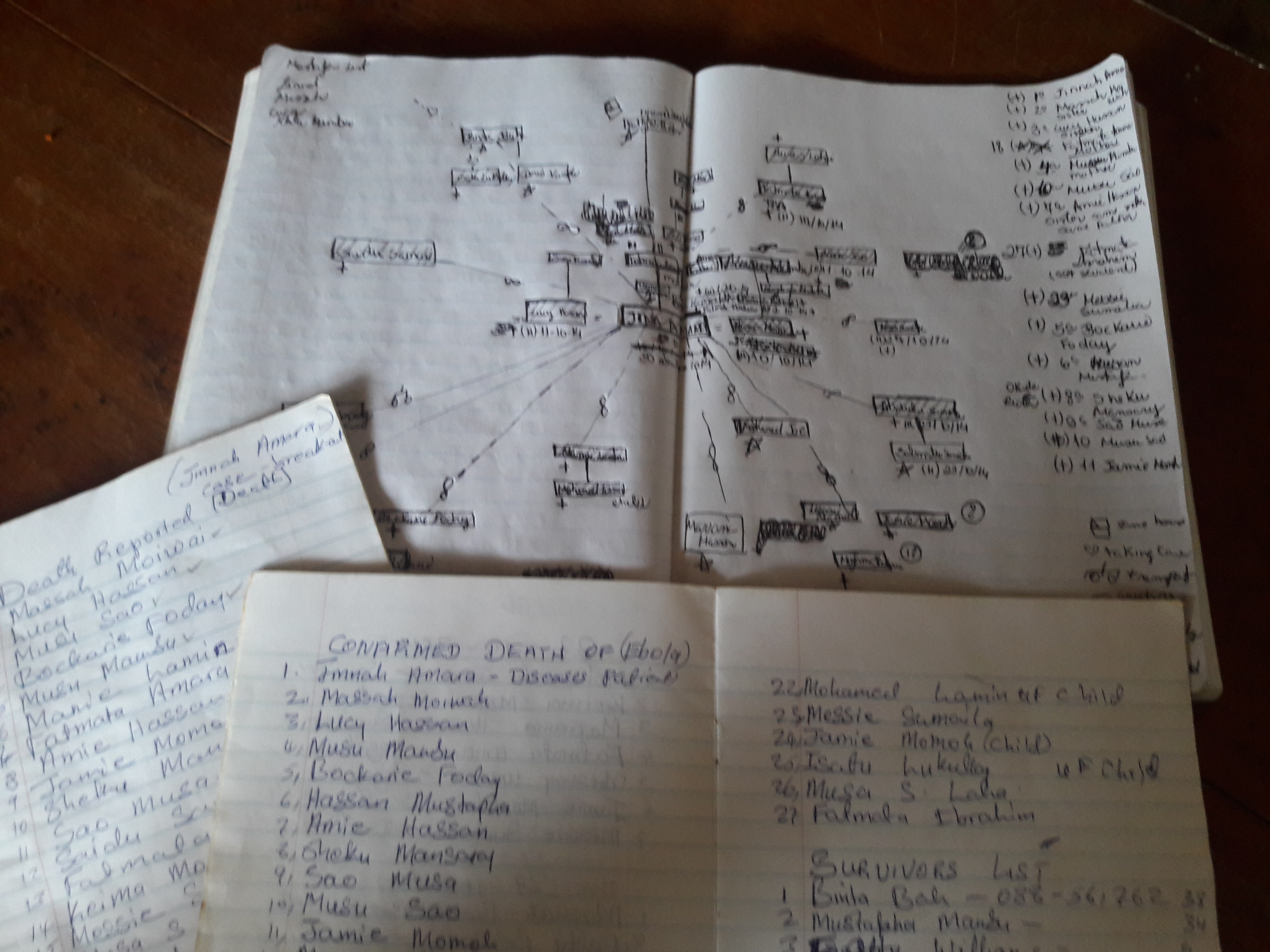

Fiquei uma semana na enorme universidade rural de Njala até conseguir que pessoas do museu pudessem conversar comigo. O campus estava vazio, os alunos se preparavam para as provas, muitos deles em suas próprias comunidades. Depois de alguns dias, encontrei-me com Doctor e Daniel, ambos da área de tecnologia da informação, membros de um grupo de pesquisa coordenado por um antropólogo. Diferentemente de tudo que eu esperava, eles trabalhavam tratando os dados de uma longa pesquisa de campo realizada em inúmeras comunidades da Serra Leoa. Em seus computadores não havia “dados oficiais”, ao contrário, acumulavam-se “dados de colchões”, coletados em milhares de comunidades, registrados em pequenos cadernos escolares, com capas de jogadores de futebol, dentre estes, alguns brasileiros. Nos caderninhos estavam nome e sobrenome, idade, dia da internação e dia da morte por ebola. Além disso, através das datas e nomes era possível estabelecer redes de parentesco, cuidado, perigo e transmissão. O delicado e voluntário trabalho era feito por enfermeiras, professores e anciãos que tinham o domínio da escrita, ou seja, uma minoria nessas vilas e habitações.

Quando perguntei a Doctor, que assim era chamado pois acabava de retornar de seu doutorado em tecnologia da informação na Holanda, sobre as lacunas dos dados da OMS, surpreendi-me com a resposta que vinha em formato de uma irônica pergunta sobre se eu acreditava nos dados divulgados pela OMS. Doctor ainda completou: “Eu não acredito em dados”. Apesar daquelas frases parecerem absurdas, justamente porque se tratava de um recém-doutor em tecnologia da informação, ou seja, uma ciência de dados; as falas de Doctor não poderiam soar mais pertinentes e esclarecedoras. Doctor discorreu sobre subnotificação e apressada coletada de números, acrescentando que as equipes da OMS e de outras tantas organizações de produção de estatísticas nunca estiveram nas comunidades e não conheceram suas realidades. Para Doctor, as informações que poderiam propiciar melhor densidade analítica das redes de transmissão estavam no domínio das mulheres e homens das pequenas vilas.

Após o revelador encontro com Doctor e Daniel, segui para Komende-Luyama, locus central da minha pesquisa de campo. Retornaria pela segunda vez à comunidade da etnia mende e voltaria a morar no minúsculo posto de saúde/maternidade (sem luz ou sistema de saneamento básico) junto às enfermeiras serra-leonenses Benita e Doris, esta última, uma minuciosa coletora de dados da epidemia do ebola e uma “arquivista de colchão”.

As guardiãs (e guardiões) dos dados

Antes mesmo do contato com Doctor e Daniel, ainda no retorno ao Brasil após a minha primeira estada em campo na Serra Leoa, escrevi sobre Benita e Doris, ou “O gênero da sobrevivência: por detrás do ebola”. A partir dos Subaltern Studies (Estudos Subalternos), decidi fazer uma densa análise sobre a fragilidade dos ditos dados oficiais da OMS e a potencialidade dos dados guardados “embaixo dos colchões” nas milhares de pequenas comunidades daquele país. Com Doris e Benita, enfermeiras de Komende, vivi durante bastante tempo, acompanhando os atendimentos a lactantes, grávidas, e também o incansável trabalho de ajudar diversas mulheres a parirem sem luz ou água tratada, em um espaço extremamente limitado. Muitas vezes, eram mais de dois partos por dia e outros atravessando a madrugada. E, religiosamente, no dia seguinte, as enfermeiras se sentavam para preencher um grande bloco de informações com nome da mãe e comunidade natal desta, data, hora do nascimento e sexo da criança. Eram mais de seis anos de dados detalhados, registrados diariamente. As enfermeiras serra-leonenses, de origem mende, se orgulhavam de nunca ter ocorrido por ali, desde que assumiram o posto de saúde, mortalidade materna e neonatal.

Enfermeiras Benita e Doris. Acervo pessoal, Komende-Luyama, Serra Leoa, 2017.

Doris, que possuía inúmeros cadernos com dados da epidemia do ebola na comunidade, sempre dizia: “Tenho tudo aqui, um dia vou escrever um livro”. O delicado e sofisticado trabalho da enfermeira na coleta e organização dos dados, fez-me entender que a discussão sobre Big Data e Open Data ultrapassava o muro das universidades, ou seja, era impossível a construção de um grande sistema aberto de dados sem inserir em sua rede de produção a presença de mulheres como Doris, Benita e tantas outras parteiras, enfermeiras e professoras da zona rural da Serra Leoa.

Não se trata de uma batalha entre os “dados de colchão” e a big data, pois os primeiros acabam sendo as fontes primárias para a construção de um grande sistema de dados. Stefaan Verhust e Andrew Young (2016) mostram em um estudo de caso sobre a situação do ebola na Serra Leoa que o compartilhamento de dados tem caráter indispensável na produção de uma boa resposta à crise. Os autores pontuam que mais de 99% dos agentes que atuaram na linha de frente no combate à doença eram serra-leonenses. Isso nos elucida que a coleta dos primeiros dados foi feita por pessoas como Doris e Benita, ou seja, moradores de pequenas comunidades. Apenas em um segundo momento tais informações eram enviadas para as agências do governo e as organizações humanitárias que atuavam no país.

Verhust e Young salientam também os desafios na circulação de dados das comunidades locais, pois muitas vezes elas são de difícil acesso, ou produzem conteúdo com erros de ortografia e empecilhos à transposição aos meios digitais. Mas não vão além, ou seja, não ultrapassam um olhar colonial de se fazer pesquisa e de se produzir dados. Há anos, universidades e agências humanitárias atuantes na Serra Leoa, assim como em diversos outros países do continente africano, seguem empregando “nativos” em funções braçais, ao invés de contratá-los para cargos de liderança e tomada de decisões. Estas pessoas conhecem o território em que vivem no que tange à geografia e à cultura, mas também compreendem que o padrão “ocidental” da produção de dados não funciona para uma região que possui 18 línguas. Assim, não existiria um padrão de pesquisa e sim padrões. Mais do que saber com emergência o número total de contaminados e mortos pelo ebola, seria mais urgente, em virtude das características locais, conhecer o número de mulheres doentes na medida em que este dado poderia responder muito sobre a situação de uma comunidade no ápice da epidemia.

Os cadernos de Doris e os pequenos celulares, sem acesso à internet, em que agentes de saúde na Serra Leoa enviavam os dados da epidemia, muitas vezes incompletos pois não havia mais espaço para digitar caracteres na mensagem de SMS, parecem estar muito distantes do contexto do Brasil, no entanto, o que vemos hoje é uma sobrecarga de trabalho das mulheres agentes de saúde, que representam 85% das pessoas na linha de frente do controle e “combate” à pandemia do novo coronavírus[4]. Além de se colocarem em risco na medida em que são as principais responsáveis pelo cuidado dos enfermos, as mulheres também são as responsáveis por preencherem à mão os prontuários que serão os futuros dados reportados pelos órgãos de resposta à crise da Covid-19. Pelo excesso de trabalho e pelo reduzido acesso a outras formas de registro que não os relatórios em papel, muitos dos dados de óbito acabam aparecendo de forma retardatária. O que agrava mais ainda a condição para identificar marcadores sociais da diferença entre contaminações e óbitos. Garantir ambientes e instrumentos de trabalho adequados a estas mulheres é, sem dúvida, assegurar a qualidade na primeira fase da produção de dados no país.

Para concluir esta breve reflexão, lembro aqui que é muito comum em diversas culturas o papel das mulheres como guardiãs das sementes, das velhas e dos velhos como guardiões das histórias e memórias, dos povos tradicionais como guardiões da natureza, dentro outros. Assim, acrescento que uma boa forma de entender a importância destas enfermeiras como engrenagem indispensável na maquinaria do sistema de produção de dados, Big Data, seria, antes de tudo, respeitá-las como as guardiãs destes mesmos dados, que sem elas não são gerados. Acrescentaria a elas, por conta da minha experiência de campo na Serra Leoa, os coveiros, exímios historiadores e cuidadosos guardiões dos fatos durante uma epidemia ou pandemia. Feliz da nação que pudesse ter como presidente um coveiro tão astuto e cuidadoso com os mortos e com os dados de seu país como Mohamed, o responsável pelas “covas do ebola” no Cemitério King Tom, na cidade de Freetown.

Mohamed, responsável pelas “ebola graves”, Cemitério King Tom. Acervo pessoal, Freetown, Serra Leoa, 2017.

Notas

[1] Dados consultados em 20 de março no Coronavirus Resource Center da Johns Hopkins University. Disponível em: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

[2] Tradução da autora: After a person dies…they don’t matter if it’s he or she. Frase da pesquisadora Dra. Aisha Fofana Ibrahim (Pimenta, 2019).

[3] Tradução da autora: I don’t believe in data. Frase de Doctor, personagem-interlocutor da pesquisa de campo na Serra Leoa (Pimenta, 2019).

[4] Ver em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-02/a-luta-contra-o-coronavirus-tem-o-rosto-de-mulheres.html.

Referências bibliográficas

PIMENTA, Denise. (2019), O cuidado perigoso: tramas de afeto e risco na Serra Leoa (A epidemia do ebola contada por mulheres, vivas e mortas)/Denise Pimenta; orientador John Cowart Dawsey. – São Paulo. 351 f. Tese (Doutorado).

VERHUST, Stefaan; YOUNG, Andrew. (2016), OPEN DATA’S IMPACT – BATTLING EBOLA IN SIERRA LEONE: Data Sharing to Improve Crisis Response. New York: GovLab/On Omidyar Network.

PIMENTA, Denise. “Eu não acredito em dados!”: Breve reflexão sobre crises de saúde pública e a produção de estatísticas de gênero e raça na Serra Leoa e no Brasil. Blog DADOS, 2020 [published 20 May 2020]. Available from: http://dados.iesp.uerj.br/saude-publica-e-estatisticas-genero-raca-na-serra-leoa-e-no-brasil/

Tags:coronavírus, novo coronavírus, pandemia