Dados é uma das principais e mais longevas publicações nas ciências sociais no Brasil. Criada em 1966, divulga trabalhos inéditos e inovadores, oriundos de pesquisa acadêmica, de autores brasileiros e estrangeiros. Editada pelo IESP-UERJ, é seu objetivo conciliar o rigor científico e a excelência acadêmica com ênfase no debate público a partir da análise de questões substantivas da sociedade e da política.

No Brasil, a pandemia do novo coronavírus expõe uma demanda política histórica dos movimentos de mulheres negras há três décadas: a inserção do quesito raça/cor nos repositórios de informação do Sistema Único de Saúde (SUS) e a qualificação da coleta do dado pelos profissionais de saúde. A pressão dos movimentos negros[1] pela divulgação do dado racial das infecções e mortes pela Covid-19 chamou atenção à relevância da prática.

É necessário ressaltar os processos políticos e históricos que propiciaram a atual existência de fichas em papel e sistemas informatizados com categorias raciais no SUS. Isso foi resultado de anos de institucionalização de políticas públicas de equidade racial pressionadas pelo ativismo do feminismo negro, após a redemocratização (CALDWELL, 2017). A luta se materializou em leis. Em 1996, ocorreu a legalização da coleta da raça/cor para alimentar o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), sistemas com melhores completudes da informação (BRAZ et al, 2013). Para isso, o quesito foi inserido nas Declarações de Nascidos Vivos (DNV) e Declarações de Óbito (DO) – Resolução nº 196, de 10/10/1996, do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Em 2005, houve a inserção da variável raça/cor nos sistemas de informação do Programa Nacional de DST/AIDS. Recentemente, em 2017, o Ministério da Saúde (MS) atualizou as disposições sobre o preenchimento do quesito, em todos os sistemas de informações do SUS, conforme a Portaria Nº 344, de 01/02/2017. Ou seja, desde os anos 90, a coleta da raça/cor é normatizada no campo da saúde pública. Não é novidade para as administrações públicas a obrigatoriedade de produção estatística com a clivagem racial.

A divulgação dos dados raciais durante a pandemia visibilizou desigualdades. Há maior letalidade do vírus entre negros, em todas as faixas etárias, níveis de escolaridade e municípios com médio e alto Índice de Desenvolvimento Humano (NOIS, 2020). Processos anteriores à Covid-19 também ficaram mais conhecidos, como a subnotificação de raça pelo SUS, as formas de gerir a saúde de negros (incluso omissões) e os atores políticos à frente da construção das políticas afirmativas no país.

O novo coronavírus conseguiu descortinar uma ação afirmativa na saúde pública: a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) – Portaria N. 992, de 13/05/2009, do MS. Esta é uma política de focalização na área, cujo principal objetivo é diagnosticar as desigualdades raciais em saúde. Seu eixo central é a produção de conhecimento sobre as condições de saúde das populações negras, por meio do quesito de autodeclaração racial dos usuários do SUS.

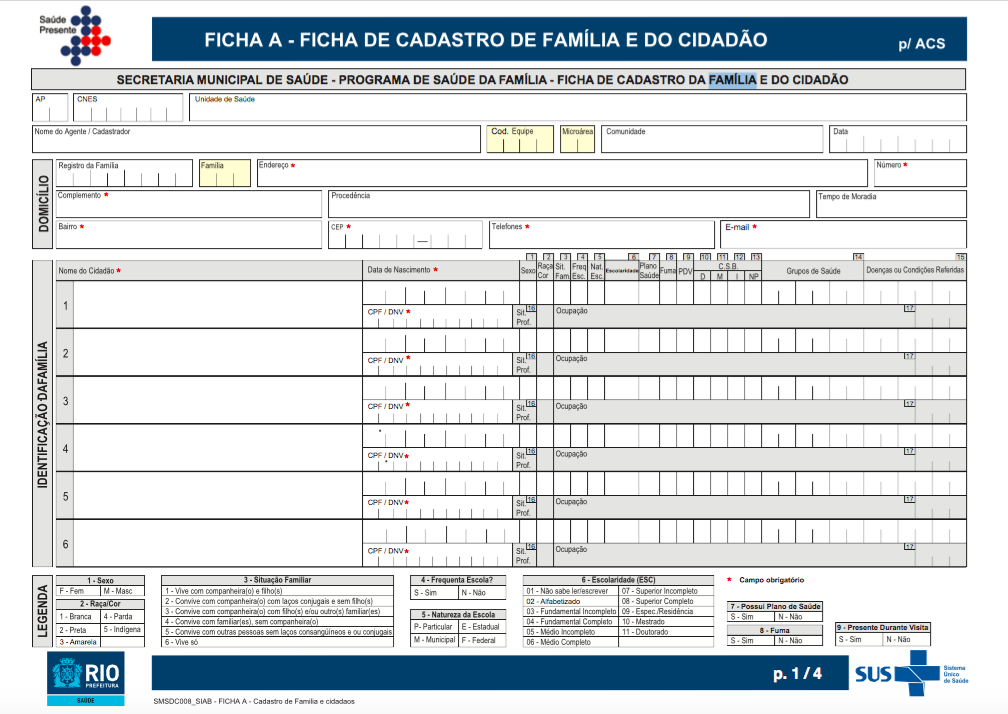

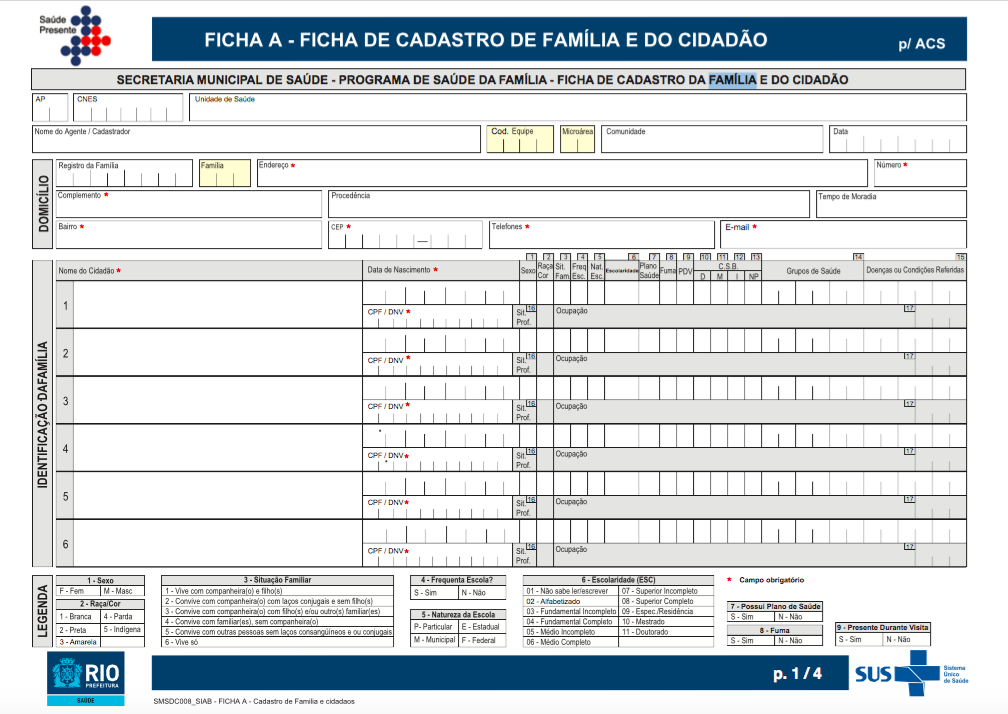

Para diagnosticar as desigualdades, as feministas negras construíram uma tecnologia de governo dentro do Estado, o quesito raça/cor em fichas e computadores do SUS (SOUZAS, 2010). São esses papeis e telas que permitem às burocracias realizarem diagnósticos epidemiológicos sobre a situação de saúde entre brancos e não-brancos (pretos, pardos, amarelos e indígenas). Com a pandemia, passamos a monitorar as estatísticas produzidas por fichas estatais em voga: ficha Covid-19, notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e Declaração de Óbito (DO).

Logo, desafios da coleta de informações, pré-existentes ou novos, foram expostos. A ficha Covid-19 não possui o dado de raça/cor. A notificação de SRAG não inclui o dado no sistema computacional, apesar de estar na ficha de papel. A depender do estado de saúde de infectados com o novo coronavírus, profissionais investem mais tempo em registrar o quadro clínico, dedicando menor atenção às questões demográficas. O preenchimento da DO é feito por médicos, na impossibilidade da autodeclaração da vítima ou da família (SANTOS, COELHO e ARAUJO, 2013).

Diante da fragilidade dos sistemas em relação à baixa informação sobre a raça/cor, é importante entendermos a produção do dado por dentro do Estado. Sabe-se que o Estado exerce a governamentalidade de populações por meio das estatísticas (FOUCAULT, 2008), pois dados quantitativos são instrumentos que criam saber oficial, legitimando tipos de intervenção governamental. No entanto, as estatísticas promovem intervenção a depender da forma como são coletadas, geridas e como circulam nas burocracias (GUPTA, 2012).

Desde a redemocratização, o Estado utiliza as cinco categorias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – branca, preta, amarela, parda e indígena – para a produção de políticas públicas voltadas à diminuição de desigualdades. O tema das classificações raciais institucionais é uma agenda de pesquisa no campo das relações raciais (MUNIZ, 2012; BAILEY, FIALHO e LOVEMAN, 2018). Esta analisa como o Estado cria classificações, bem como a influência das categorias nas identidades raciais e na mensuração da desigualdade.

Como lacuna, Roth (2016) enfatiza a necessidade de mais estudos sobre a experiência de profissionais do Estado em colocarem usuários dentro das classificações raciais institucionais. Neste texto, analiso como dinâmicas prévias de coleta do quesito raça/cor de usuários do SUS podem impactar na gestão da pandemia às populações negras. Tomo como caso as “burocracias do guichê” (DUBOIS, 2010), conhecidas como Unidades Básicas de Saúde (UBS), no município do Rio de Janeiro, a partir de recentes dados da minha pesquisa etnográfica sobre a implementação local da PNSIPN (MILANEZI, 2019).

Esclareço que analiso a realidade de indivíduos da Estratégia Saúde da Família (ESF), majoritariamente de mulheres, negras e pobres. Nesse sentido, tratam-se de grupos que já acessam os cuidados primários em saúde (prevenção e promoção) ao se transformarem na categoria estatal de cadastrados. Por isso, eles possuem registros diversos dentro do SUS, vivem os cuidados em seus territórios de moradia e naquelas burocracias. Eles adentram ao SUS por fluxos definidos: de doenças (hipertensos, diabéticos etc.), ciclos de vida (criança, idosos etc.) ou linhas de cuidados (saúde da mulher). Em síntese, reflito sobre dinâmicas de coleta entre populações vulneráveis que já acessam o SUS.

Outro destaque é a multidisciplinaridade dos profissionais da ESF. No cotidiano das UBS, os cadastrados interagem com Agentes Comunitários de Saúde (ACS), técnicos administrativos e de enfermagem, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, médicos de família, dentre outros. Todos esses profissionais podem coletar a raça/cor. Desde 2017, a gestão do prefeito Marcelo Crivella escolheu desinvestir no quadro da ESF. Naquele ano, um jingle político cantado em protestos de profissionais contra o desmonte era: “ei, Crivella, não tira a saúde de dentro da favela”. De lá para cá, Unidades foram fechadas, psicólogos e assistentes sociais se tornaram profissionais opcionais, enfermeiros e médicos tiveram salários reduzidos e agentes de saúde continuaram em condições precárias de trabalho.

“Vale apostar na Atenção Primária à Saúde contra a Covid-19?”, analisam Schattan et al. (2020) para o caso paulista. Como argumentam as autoras, a ESF é política central. Ela teria todos os elementos para gerir a pandemia de forma preventiva e adequada às áreas de alta vulnerabilidade social: testagem em massa territorialmente, monitoramento local das infecções pelos agentes, cuidados de casos leves e articulados com os tratamentos já em curso de doenças crônicas, auxílio psicológico e social às famílias.

Como no município de São Paulo, a ESF carioca precisa de investimento em sua capacidade de reação à pandemia. No acompanhamento que realizo à distância dos profissionais cariocas, esses interlocutores já enunciam cenários pessimistas: “vai devastar” ou “todos [no território] conhecem alguém próximo que já morreu”. Na medida em que a Covid-19 se espalha pelas regiões periféricas, a doença encontra uma ESF retraída em serviços, profissionais, orçamento e pouco articulada com outras áreas públicas para gerir determinantes sociais da saúde.

Modos de coletar a raça/cor que a pandemia encontra

Dentro das UBS, as oportunidades de classificação racial dos cadastrados eram várias. Repasso algumas situações observadas. Em Visitas Domiciliares, se fosse o primeiro contato do cadastrado com a ESF, os ACS preenchiam o dado manualmente, na Ficha A. Depois, ao chegarem à Unidade, eles repassavam a informação para o sistema computacional, utilizado para alimentar o prontuário de atendimento clínico. Se o usuário fosse, pela primeira vez, à Unidade para fazer o Cartão SUS, por exemplo, o preenchimento do quesito já ocorria nesse momento, pelo ACS ou Técnico Administrativo. Ao entrar para a consulta com o Médico de Família, ele registrava a raça/cor no prontuário. Ao ser encaminhado para atividades físicas de prevenção à saúde, pelo Educador Físico, o usuário preenchia fichas em papel com o box racial.

Nesse cotidiano, identifiquei quatro modos como os profissionais preenchiam o quesito raça/cor, em papeis e nos sistemas informatizados: heteroclassificação, recusa em preencher, negociação com o cadastrado para a escolha do box racial, pergunta ao mesmo via autodeclaração. Apesar de múltiplas formas, o comum era uma estratégia silenciosa de coletar o dado, não interagir com o usuário para perguntar, sendo as duas primeiras formas ilustrativas. A heteroclassificação se baseava em não perguntar ao usuário e marcar por ele, se fosse obrigatório no sistema. A recusa consistia em deixar o box racial em branco, se não houvesse obrigatoriedade.

No município do Rio de Janeiro, a Lei nº 4.930, de 22/10/2008, tornou obrigatório o preenchimento da variável raça/cor nos formulários de atendimento de todos os serviços públicos de saúde. Para incentivar o preenchimento nas UBS, entre 2012 e 2015, a Prefeitura criou o Certificado de Reconhecimento do Cuidado com Qualidade (CRCQ) para estimular as Unidades a alcançarem a meta de 80% de preenchimento do quesito raça/cor. Essa certificação revelava que, apesar da obrigatoriedade legal do preenchimento, era necessário investimento sistemático da administração pública para que a coleta fosse qualificada.

Nas Unidades cariocas, essa obrigatoriedade era indicada, por exemplo, pelo asterisco vermelho, na tela do computador, impedindo que a Ficha A continuasse a ser preenchida, se um box racial não fosse escolhido. “Eu não vou parar por causa de uma raça”, me revelou um profissional, quando eu o acompanhava, alimentando um sistema específico de vacinas com obrigatoriedade da informação racial. Ele preenchia este sistema com base numa pilha de fichas em papel, preenchidas pelos profissionais manualmente, durante uma campanha de vacinação. Em casos de fichas com a raça/cor em branco, sua estratégia era verificar o dado em outros sistemas de informação da Unidade. Se ele não o conseguisse, perguntava ao ACS que monitorava a área do cadastrado. Se o ACS não soubesse, ele escolhia pardo.

Muitos profissionais faziam questão de rejeitar o dado: nem utilizar, nem perguntar, nem preencher, se o sistema permitisse. Por exemplo, numa reunião entre profissionais que repassavam entre si a forma de preencher certas informações, num determinado sistema em função de novas orientações da Prefeitura, uma profissional apontou para a necessidade de maior preenchimento do quesito raça/cor. Ninguém deu bola. Outra profissional desencorajou, pois a raça não era obrigatória naquele repositório e existiam outras informações que a Prefeitura cobraria como meta.

Independente das formas de preenchimento do quesito raça/cor, o regular era o incômodo: “eu achei um absurdo [perguntar]”, “eu fico sem graça de perguntar”, “eu não sei o quanto é ruim falar com uma pessoa [que ela é preta]”. O incômodo era tanto que apenas encontrei um quadro de campanha municipal, incentivando os profissionais a perguntarem e os usuários se autodeclararem, dentro de uma sala de Raio-X; ninguém via.

Outro modo de preenchimento era a negociação da escolha das categorias raciais. Nas negociações, o incômodo dos profissionais era com a classificação escolhida pelo cadastrado, não em perguntar. A acusação de inconsistência classificatória revelava o conhecimento dos profissionais sobre quem é socialmente negro e branco no Brasil. “Menina, tú é branca da cabeça aos pés”, uma profissional interpelou uma cadastrada, enquanto esta usuária balbuciava, sem saber o que responder. Em outros casos, profissionais incentivavam os usuários a se pensarem como pretos, mas eles preferiam a categoria parda.

O incômodo em preencher o quesito raça/cor era gerado pelos profissionais considerarem a coleta uma prática racista do Estado. Este é um dado condizente com pesquisas sobre o quesito em outros contextos municipais, a exemplo de Porto Alegre (GRANDI, DIAS e GLIMM, 2013). Minha pesquisa contribui em evidenciar que essa forma de entendimento estava atrelada a um repertório de ação (SWIDLER, 1986) de resistência à saúde pública focalizada.

A resistência tinha a rejeição como forma típica de reação à PNSIPN. Para explicar desigualdades, esse repertório continha justificativas mais essencialistas sobre as diferenças em saúde, ao associar o agravo a algo inato ao cadastrado. Por fim, a gestão das iniquidades raciais ocorria pelo desuso de protocolos locais, a exemplo do quesito. Os profissionais que mais mobilizaram o repertório de resistência reconheciam desigualdades entre a saúde de brancos e negros, mas, gerir a saúde de negros a partir da focalização era uma ação tida como racista ao qual eles não aderiam. No período brasileiro recente de institucionalização de políticas públicas para diminuir desigualdades raciais, o ato de classificar foi tomado mais como uma prática discriminatória.

Apesar da existência do quesito raça/cor em fichas e computadores, “o sistema não puxa naturalmente [a raça]”, me explicava uma profissional, quando eu tentava levantar dados sobre raça em uma das Unidades, a que tinha alto nível de preenchimento do quesito. Lá, os profissionais não possuíam conhecimento sobre desigualdades raciais entre seus cadastrados, a partir dos dados que eles mesmos inseriam nos sistemas. Em seus computadores, as desigualdades eram invisíveis. As diversas estatísticas que eles alimentavam seguiam para os gabinetes da Prefeitura e não retornavam para eles em forma de boletins, cursos ou relatórios. Além de sistemas desarticulados, eram os gabinetes do Estado que possuíam o monopólio da informação.

Poderia a Covid-19 provocar a coleta para diminuir desigualdades pelas administrações públicas e ser menos percebida como prática discriminatória? Ainda distante das Unidades, eu não consigo evidenciar mudanças. Mas, a pandemia gera constrangimentos às dinâmicas estatais até aqui existentes. O repertório de resistência às políticas focalizadas dentro do Estado é confrontado com a realidade mortal das desigualdades, com a pressão dos movimentos sociais, com a consequente gestão de vidas negras por práticas banais e rotineiras do Estado, como o não preenchimento da raça em fichas.

Se a doença não modificar a resistência dos quadros públicos em gerir a saúde de negros a partir das suas condições sociais de vida, ao menos, o silêncio institucional do SUS sobre focalização foi trincado. As desigualdades raciais em saúde foram expostas pelo contexto e as gestões públicas optarem por “não parar por causa de uma raça” será uma escolha política de reprodução de racismo institucional (FEAGIN, 2006). Longe de perspectivas otimistas, haverá um pós-pandemia desigual aos seus sobreviventes. Para governar a saúde das populações negras para produzir vida com dignidade, o quesito raça/cor é uma tecnologia indispensável. .

Notas

[1] Destaco a atuação da Coalizão Negra por Direitos, Grupo de Trabalho Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), do Grupo de Trabalho de Saúde da População Negra da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Instituto Luiz Gama.

Referências

BAILEY, Stanley R.; FIALHO, Fabrício M.; LOVEMAN, Mara. (2018), “How States Make Race: New Evidence from Brazil”. Sociological Science, vol.5, nov., pp. 722-751.

BRAZ, Rui Moreira et al. (2013). “Avaliação da completude da variável raça/cor nos sistemas acionais de informação em saúde para aferição de equidade étnico-racial em indicadores usados pelo Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde”. Saúde em Debate, vol. 37, n. 99, p. 554-562.

CALDWELL, Kimberle. L. (2017), “Health equity in Brazil: intersections of gender, race and policy”. Champaign: University of Illinois Press.

DUBOIS, Vicent. (2010), “The bureaucrat and the poor: encounters in French welfare offices”. Londres: Routledge.

FEAGIN, Joe. (2006), “Systemic racism: a theory of oppression”. Nova York: Routledge.

FOUCAULT, Michel. (2008), “Segurança, território, população: curso dado no Collège de France (1977-1978)”. São Paulo: Martins Fontes.

GRANDI, Jaqueline; DIAS, Miriam Thais Guterres; GLIMM, Simone. (2013), “Percepções daqueles que perguntam: qual a sua cor?”. Saúde debate, vol. 37, n. 99, p. 588-596.

GUPTA, Akhil. (2012), “Red Tape: Bureaucracy, structural violence and poverty in India”. Durham and London: Duke University Press.

MILANEZI, Jaciane. (2019), Silêncios e confrontos: a saúde da população negra em burocracias do Sistema Único de Saúde (SUS). Tese (Doutorado em Sociologia), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

MUNIZ, Jerônimo O. (2012), “Preto no branco?: mensuração, relevância e concordância classificatória no país da incerteza racial”. Dados, vol. 55, n. 1, pp. 251-282.

NOIS – Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde. (2020), “Nota Técnica 11 – Análise socioeconômica da taxa de letalidade da COVID-19 no Brasil”. Disponível em: https://sites.google.com/prod/view/nois-pucrio/publica%C3%A7%C3%B5es

ROTH, Wendy D. (2016), “The multiple dimensions of race”. Ethnic and Racial Studies, vol. 39, pp. 1310–1338.

SANTOS, Andreia Beatriz Silva dos; COELHO, Thereza Christina Bahia; ARAUJO, Edna Maria de. (2013), “Identificação racial e a produção da informação em saúde”. Interface (Botucatu), vol. 17, n. 45, pp. 341-356.

SCHATTAN et al. Vale apostar na Atenção Primária à Saúde contra a Covid-19?, Blog Novos Estudos Cebrap, 2020. Available from: http://novosestudos.uol.com.br/vale-apostar-na-atencao-primaria-a-saude-contra-a-covid-19/

SOUZAS, Raquel. (2010), “Movimento de mulheres negras e a saúde: análise documental sobre a reinvidicação de inclusão do “quesito cor” no sistema de informação à saúde”. Saúde Coletiva, vol. 7, n. 40, pp. 110-115.

SWIDLER, Ann. (1986), “Culture in action: symbols and strategies”. American Sociological Review, vol. 51, n. 2, p. 273-286.

MILANEZI, Jaciane. “Eu não vou parar por causa de uma raça”: a coleta da raça/cor no SUS. Blog DADOS, 2020 [published 4 June 2020]. Available from: http://dados.iesp.uerj.br/coleta-da-raca-cor-no-sus/

Tags:cor, coronavírus, covid-19, novo coronavírus, pandemia, raça, saúde pública